Le traité de Versailles ?

Bon pour cent ans de guerre ! (I)

« Ça finira mal ! »

Le perroquet de Bainville.

MAUVAIS ARMISTICE, PIRE PAIX

LA guerre est finie, le mauvais armistice vient d’être signé le 11 novembre 1918 et commencent les préparatifs de la paix. Commençons par nous rappeler les buts de guerre des belligérants.

Celui de l’Allemagne est clair depuis longtemps, c’est l’extension du projet de Bismarck dans une marche vers la domination de l’Europe et du monde, projet qui sera repris par Hitler, et que Guillaume II formulait déjà à demi-mots en 1908 : « L’Allemagne est un empire jeune et en pleine expansion... auquel l’ambition légitime des Allemands patriotes refuse d’imposer une quelconque limite. » (Interview au Daily Telegraph)

Le cas de l’Autriche-Hongrie est très différent. C’est elle qui, officiellement, a déclenché la guerre, mais les empereurs François-Joseph et Charles Ier détestaient Guillaume II. S’ils s’entendirent avec lui, ce fut sous la pression de leurs généraux germanophiles et par méfiance envers les Alliés, qui voulaient le démembrement de leur Empire. Leurs offres de paix séparée – d’avril 1917 jusqu’au 14 septembre 1918, par sept fois ! – furent constamment refusées par eux.

La France, quant à elle, entraînée dans cette guerre par de stupides alliances, voulait sa revanche de 1870 et la restitution de ses “ provinces perdues ”. On aura donc dépensé un million et demi de morts pour reconquérir deux provinces de 1 600 000 habitants. Donnant-donnant ! C’est touchant ! Mais pour ce qui est d’en finir avec la menace allemande, nul ne s’en souciait, sauf l’Action Française, qui réclamait le retour aux Allemagnes d’avant Bismarck.

La Belgique avait un roi – heureuse Belgique ! –, qui ne poursuivait d’autre but que de maintenir son indépendance, sans inféodation, dans l’honneur et l’héroïsme. Albert Ier a sauvé son pays par sa sagesse.

La Grande-Bretagne n’avait pas voulu cette guerre. C’est l’invasion de la Belgique qui l’y a engagée. Mais elle en a vite saisi l’opportunité, profitant de la fixation du front occidental pour aller chercher en Orient des cautions réalistes, à la mesure de l’effort engagé. Elle est pour nous une alliée perfide, qui a ses intérêts ailleurs que sur notre sol. C’est aussi une puissance rivale qui, une fois la victoire acquise, ne laissera pas la France occuper le premier rang sur le continent. Quand elle aura abaissé l’Allemagne en capturant sa marine et ses colonies, elle ne voudra pas aller plus loin.

La Russie tsariste, elle, n’existe plus. Elle a payé cher sa fidélité à son alliance française. Nos associés anglo-saxons voulaient depuis longtemps son abaissement, et ils ont tout fait pour que Lénine puisse entrer en Russie et y faire sa révolution. L’U.R.S.S. qui a pris sa place n’a qu’un but : consolider son pouvoir sur l’ensemble du pays. Elle va profiter pour cela de soutiens étrangers inattendus. Il est notable que les empires financiers occidentaux n’auront de cesse de conquérir ses faveurs jusqu’en 1939.

L’Italie, a choisi notre camp par intérêt en avril 1915, pour reprendre à l’Autriche ses provinces perdues, s’étendre sur la côte dalmate et se donner un empire colonial... et aussi pour déposséder définitivement le Pape de ses États pontificaux ! On est obligé de penser que l’Italie n’était pas une alliée fiable.

La Serbie rêvait de s’étendre au nord, tout en se gardant des musulmans au sud. C’est le problème éternel des Balkans, qui n’a pas été résolu.

La Roumanie a rejoint les alliés contre l’Autriche au pire moment (août 1916). Elle en sera tout de même récompensée, nous verrons cela.

Quant aux États-Unis, leur intervention tardive dans le conflit ne laisse pas voir immédiatement leurs intentions réelles, qui se dévoileront lors des négociations diplomatiques. [...]

LE RÔLE DE L’ACTION FRANÇAISE

Avant d’étudier les pourparlers de paix, il faut mentionner le rôle déterminant de l’Action française qui, bien que peu informée pendant le temps du conflit, a toujours gardé la juste définition des objectifs de guerre et a pu, dès la signature de l’armistice, reprendre sa grande tâche de les expliquer aux Français. Maurras et Bainville s’y sont jetés avec génie et c’est avec fierté que nous pouvons le montrer aujourd’hui.

Dès le 16 janvier 1918, une semaine après la publication des “ quatorze points ” du président Wilson, Bainville stigmatisait leur idéalisme... de mauvais augure :

Parmi les idées saugrenues qui ont fleuri dans le sottisier de la guerre des démocraties, une des plus dangereuse menace de faire des ravages ; c’est celle qui consiste à croire qu’une coalition aussi vaste que la nôtre se soutiendra toujours par la vertu de ses principes en ne s’alimentant pas d’autre chose que de désintéressement.

Et le surlendemain, 18 janvier, il mettait le doigt sur la plaie :

Pour que la S.D.N. ou tout autre ligue de même nature entre dans les faits, il faut d’abord que l’Allemagne ne puisse plus nuire.

Au moment de l’armistice, il confiait ces pensées à son journal :

« 14 novembre 1918. – Quelques jours vont décider de la suite du siècle et dire si notre victoire aura des résultats durables ou si elle n’aura été qu’une victoire à la Pyrrhus. Si la République allemande se stabilise, les héritiers de Bismarck en auront fait un État aussi redoutable que celui d’hier et dont nous supporterons désormais tout le poids, car il n’y aura plus désormais de Russie, il n’y aura plus même notre ancienne et décevante alliée ! Au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’Allemagne s’étendrait à toute l’Europe centrale et sa masse écraserait le continent. À l’aide de cet argument : “ Nous sommes une démocratie ”, elle prendrait une revanche de sa défaite. Est-ce cela qu’on nous rapportera du Congrès ? Ce ne serait pas la peine d’aller à Versailles pour y faire triompher l’idée de Bismarck, – celle de l’unité allemande, – vêtue à la mode du siècle et rajeunie. »

Et le 27 décembre, dans les colonnes de l’Action française :

Qu’on y prenne garde, nous pouvons en finir en ce moment avec le péril allemand, plus tard il serait trop tard. Les jours s’écoulent qui ne reviendront plus, le moment est unique dans notre histoire. Quelle responsabilité pour ceux qui le laisseraient passer faute de bien voir ce qu’il faut à la sécurité de la France.

Quant à Maurras, s’il a d’abord accueilli Wilson avec enthousiasme, appréciant sa neutralité, et croyant à sa bonne volonté, il ne l’a pas fait sans mettre en garde contre son ignorance profonde des réalités européennes. Après l’armistice, il s’est vite aperçu que toutes les grandes banques américaines, « germano-juives », avaient soutenu Wilson pour les seuls avantages économiques qu’il leur promettait, et qu’ils obtiendraient par l’asservissement de l’économie européenne. Ce n’était pas beau... Mais, ajoutait-il, on ne peut pas mépriser les gens qui veulent plier l’avenir à leur volonté. C’était à nous de bien gouverner notre barque. N’ayant point de tête pour nous gouverner, c’est Guillaume II qui faisait la loi chez nous. Et il ajoutait : Quand on aura vaincu Guillaume II, il n’y aura plus de tête en Allemagne, il n’y aura plus de tête en France, nous allons tous tomber sous la tête la plus légère et la plus folle qui soit, mais aussi la moins désintéressée, celle de Woodrow Wilson.

Le grand souci de Maurras était surtout de constater qu’on allait préserver l’unité allemande, œuvre de Bismarck, ainsi qu’il le déclare le 25 novembre, à la une de son journal, dans l’incompréhension totale de l’opinion française : « Vous comprendrez et connaîtrez mieux la République allemande quand elle aura acclamé Hindenburg comme président. » Sept ans plus tard, ce sera chose faite...

Incroyable, stupéfiante lucidité ! [...]

LA CONFÉRENCE DE PAIX

La conférence de paix s’ouvrit donc à Versailles le 18 janvier 1919, avec des représentant de trente-deux nations, mais dont les délibérations essentielles se déroulaient au sein du “ Conseil des Quatre ” réunissant : États-Unis, Angleterre, France et Italie.

Au centre de tout, il y avait Wilson, cet Américain perdu dans ses nuées, mais soutenu par les siens le temps d’accomplir son œuvre. On l’entendit prendre aussitôt le haut du pavé, proclamant la défaite du crime, la majesté du Droit, l’universelle fraternité... mais exigeant à coup de « je veux » impudents, les sacrifices que réclamait la “ Démocratie ”.

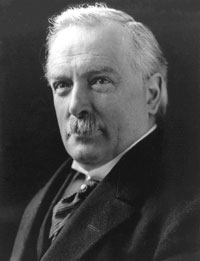

Lloyd George, l’Anglais, s’est montré d’une compétence sans égale pour servir les intérêts de son pays, mais toujours au détriment de la France. Il attendra avec flegme la reconnaissance des conquêtes anglaise en Orient, sous la formule toujours wilsonienne des “ mandats ”.

Quant à notre Clemenceau, qui prétendait être la France à lui tout seul, il était mal servi par une piètre culture historique et géographie, et une diplomatie misérable. Mais il était fier de parler anglais, discutant d’égal à égal avec les deux autres, et dominant Orlando, l’Italien, qui ne comprenant rien s’est découragé de venir.

C’était donc trois hommes qui, chacun pour soi, réglaient le sort de leur pays comme des dictateurs. [...]

Wilson, dès son retour d’Europe, sera désavoué par le Congrès et défait aux élections. Clemenceau aussi sera défait et mis à la retraite un an plus tard. Il n’y a que Lloyd Georges qui ait bien mérité de l’Angleterre... mais qui pour autant mérite aussi bien notre haine de Français.

Il est très important de comprendre maintenant ce qui se passe côté Allemand. Le 21 janvier, (aux premiers jours de la conférence donc) les troupes rentrent à Berlin, défilant les armes à la main. La révolution spartakiste vient à peine d’être réprimée, et l’armée est accueillie en triomphe.

Il est très important de comprendre maintenant ce qui se passe côté Allemand. Le 21 janvier, (aux premiers jours de la conférence donc) les troupes rentrent à Berlin, défilant les armes à la main. La révolution spartakiste vient à peine d’être réprimée, et l’armée est accueillie en triomphe.

Les Alliés, en acceptant prématurément l’armistice – voilà la faute ! –, sans avoir au préalable écrasé l’armée allemande avaient permis au gouvernement allemand d’organiser une propagande accréditant la légende que l’Allemagne n’avait pas été militairement vaincue, mais qu’une paix blanche avait été simplement obtenue, à l’entière responsabilité du gouvernement impérial.

Guillaume II renvoyé, payant pour tout le monde, l’Allemagne s’est cru innocente. Elle qui n’avait pas vu la guerre, qui ne savait pas ce que c’était, sauf par ses soldats, s’imaginait qu’elle pourrait négocier d’égal à égal un traité de paix avec ses ennemis d’hier. D’entrée de jeu, le rapport est faux : elle ne supportera pas un seul instant le verdict de Versailles qu’on lui assènera le 7 mai 1919. [...]

LES EXIGENCES DU TRAITÉ

La première grande discussion concernait les territoires allemands.

La restitution de l’Alsace-Lorraine était tellement évidente qu’elle était déjà dans les 14 points. Mais le litige concernait la rive gauche du Rhin. Le maréchal Foch voulait que nous occupions militairement cette frontière. L’Action française, mais relayée par Poincaré et le général Mangin voulaient que se forment des républiques rhénanes, c’est-à-dire des pays qui soient autonomes politiquement de l’Allemagne de Bismarck. Le Palatinat, la Westphalie, la Rhénanie, même le pays de Bade auraient dû, pour eux, retrouver leur indépendance, pour former entre nous et la Prusse un rideau de petits états protecteurs. Sur ce point l’opposition Anglaise fut irréductible, et ne consentit qu’à une occupation militaire française de la rive gauche.

La France obtint seulement la Sarre, petit pays très riche en mines de charbon, ce qui compenserait toutes nos mines du nord, détruites et inondées par les Allemands dans leur retrait. C’était un pays germanophone qui, selon le principe des nationalités cher à Wilson, ne devait pas être soumis à la France. Il fut convenu qu’au terme de quinze ans, un plébiscite scellerait son sort définitif. Nous la perdrons donc et ce sera un jeu d’enfant pour Hitler de l’absorber et de se réinstaller à nos frontières.

L’Allemagne doit aussi consentir d’autres sacrifices territoriaux : Malmédy et Eupen sont cédés à la Belgique, ce qui est peu. Au Danemark est cédé le Schleswig. Chose étonnante : c’est un territoire germanophone. On fait donc ce qu’on veut avec les principes de Wilson.

De même, la Posnanie, terre allemande et la Haute-Silésie, moyennant plébiscite, sont cédés à une république polonaise née de ce traité. Un litige considérable gît dans ce remaniement : le couloir de Dantzig, pour donner à la Pologne l’ouverture sur la mer Baltique qu’elle réclamait. C’est en voyant cette clause que Bainville, aussitôt, désignant Dantzig, annoncera le point de départ de la prochaine guerre. [...]

Pertes légères pour un pays qui a fait la guerre au monde pendant quatre ans et ravagé nos provinces françaises ! [...]

Il faut tout de même ajouter que l’Angleterre lui a fait donner toute sa Marine, et la France lui avait fait donner toutes ses colonies. Les soixante-dix vaisseaux de haut-bord seront sabordés par l’amiral Tirpitz dans la rade de Scapa Flow, à quelques jours de la signature du traité, et le principal des colonies seront cédées... à l’Angleterre.

Puis est venue la question des indemnités de guerre, qui a blessé l’Allemagne dans son honneur. Il fallait, après avoir fait procès à Guillaume II, qu’elle reconnaisse elle-même sa responsabilité dans la guerre. Elle avait fauté et donc il fallait qu’elle paie sa paix. Les Américains parlaient de « réparations », pensant plus à la morale qu’à la justice économique, et mettant au jour une querelle qui va empoisonner tout l’entre-deux guerres, je m’en souviens encore !

La France avait l’air de réclamer des sous, des sous, des sous, comme s’il n’y avait que ça qui comptait ! 352 milliards de franc-or, imaginez ! Tandis que les Anglais – beaucoup moins ravagés que nous – en demandaient 125. C’était une montagne d’or que nous demandions à une Allemagne épuisée par son effort de guerre. Nous avons eu tort ! En ce sens que nous aurions dû porter notre sévérité sur d’autres exigences plus importantes. Il a été convenu que les indemnités seraient versées annuellement sur dix ans et il se produira ceci : par un jeu de faillites éclatantes et de dévaluations, l’Allemagne, chaque année se placera dans l’impossibilité de pouvoir payer, créant un conflit latent entre nous et les Américains qui, dégoûtés de ces marchandages, seront d’avis de nous faire relâcher cette pression économique. [...]

LA RÉPONSE ALLEMANDE

Au total, si l’on envisage les destructions systématiques commises par l’armée allemande dans les pays occupés, si on compare également avec les contraintes que l’Allemagne avait exigées naguère à la France vaincue de Napoléon III, en 1871, le traité de Versailles apparaît comme modéré. [...]

Mais, quelques mois après la fin des hostilités, l’Allemagne ne se sentait plus vaincue. Sa puissance industrielle, son esprit militaire, étaient restés intacts en face de la France profondément affaiblie par l’occupation. D’autre part, elle sentait bien la division qui s’installait au sein des Alliés, et surtout le désintérêt des U.S.A. à satisfaire les intérêts de la France.

Aussi, quand elle prend connaissance des clauses du traité, le 7 mai, elle se cabre et rejette le traité en bloc. Les alliés alors se disent prêts à envisager la révision totale du traité, mais la proposition du 16 juin maintient dans l’ensemble leur position, avec des concessions. Elle est assortie d’un ultimatum d’avoir à répondre dans les cinq jours, sous menace de reprise des hostilités.

Le 22 juin, l’assemblée de Weimar, par 237 voix contre 138, accepta le traité, mais en stipulant qu’elle refusait de s’avouer responsable du conflit et de livrer les coupables de guerre. Le 28 juin, le socialiste Müller et le catholique Bell – deux civils de rien du tout, deux hommes qui ne représentaient rien – signèrent le traité.

De telle manière que, ensuite, les grands hobereaux teutons pourront dire : ce n’est pas nous qui avons signé ce chiffon de papier, ce sont les socialistes et les catholiques libéraux !

DÉROBADE AMÉRICAINE

Le matin même, la France avait signé avec les États-Unis et l’Angleterre un accord lui assurant, en cas d’agression non justifiée (!?), l’appui de leurs forces militaires et navales.

C’était donc encore possible ? La France était écœurée de la guerre et nos militaires, y compris le maréchal Foch, commençaient à s’apercevoir du danger. Le refus de l’Amérique et de l’Angleterre de nous accorder l’indépendance des pays rhénans était déjà criminel, et nous aurions pu ne pas l’accepter. C’est pour nous le faire avaler qu’ils ont inventé cet accord.

La suite est lamentable : le Sénat américain refusa de ratifier le traité qui, selon lui, contraignait les États-Unis à de continuelles interventions dans les affaires d’Europe.

Ce fameux pacte de garantie s’avéra automatiquement nul ; et le gouvernement britannique, arguant de la solidarité stipulée entre le pacte signé par Wilson et celui signé par Lloyd George, répudia alors son propre engagement. Les sympathies anglo-saxonnes de Clemenceau avaient décidément amené la France à lâcher la proie pour l’ombre. Nos parents ont vécu tout cela.

BON POUR CENT ANS DE GUERRES...

Je reviens à Bainville, qui sut tirer les conclusions de bon sens et de génie politique.

Voici son jugement : « C’est une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur ! » Trop douce, parce qu’elle respecte l’unité allemande et bientôt, à part les zones d’occupation purement rhénanes, cette Allemagne va être absolument sans aucune commission d’armistice, aucun contrôle, et les Allemands pourront se remilitariser comme ils le voudront. Trop dure, parce qu’ensuite, quand on voudra faire payer à cette Allemagne des sommes astronomiques, elle se sentira assez forte pour refuser. Il nous faudrait alors lui déclarer la guerre ? Les territoires perdus, les réparations imposées, les inciteront à secouer ensemble le joug. Et les soixante millions d’Allemands sauront qu’ils peuvent se réarmer impunément et affronter de nouveau les quarante millions de Français, cette fois pour les vaincre.

Voici la constatation : « Accroupie au milieu de l’Europe comme un animal méchant, l’Allemagne n’a qu’une griffe à étendre. » Et, avec sa griffe, elle va s’étendre et se nourrir d’un, puis d’un autre et d’un autre de ces pays que nous avons morcelés à qui mieux mieux à plaisir.

Foch, lui, décrivait ces nouveaux pays comme des “ États tampons ”. Il croyait voir en eux une digue à l’expansion allemande. Bainville disait tout le contraire : une Pologne coincée entre la Russie et l’Allemagne sera inéluctablement partagée entre ces deux puissances.

Et voici l’avertissement : « À l’aide de cet argument : “ Nous sommes une démocratie ” elle prendra la revanche de sa défaite ».

Oui, c’est paradoxalement le mot de “ démocratie ” qui a sauvé l’unité allemande, parce que les Allemands sont racistes. Il a fallu les camps d’extermination pour qu’on s’en aperçoive ! Mais c’était en 1918 qu’il fallait le savoir ! Depuis des siècles, les Allemands étaient gouvernés par ce racisme qui les porte tous à se coaguler ensemble et cette race, se déclarant supérieure aux autres, mette le feu à l’Europe ! Sans frontières naturelles, de telle manière qu’elle va aussi loin que ses armées peuvent aller, jusqu’à ce qu’elles soient vaincues.

Une vraie politique française eut soutenu les mouvements séparatistes, c’est bien évident, mais elle ne le fit pas parce que l’Allemagne sut nous tromper en jouant le pacifisme. Ce fut l’œuvre d’un homme dont on ne parle plus jamais maintenant : Stresemann. Un civil discret, qui ne payait pas de mine mais charmeur et séduisant, et surtout très intelligent. Il parlait de paix, de sécurité mutuelle, de S.D.N. avec notre ministre des Affaires étrangères M. Briand, si bien que la France de 1926-1930 ne vit aucun danger dans une reprise du militarisme allemand. [...]

« LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE LA PAIX »

Du fond de la galerie des Glaces, Müller et Bell – [les deux parlementaires socialistes allemands qui ne représentent rien !] – de noir habillés, avaient comparu devant les représentants de 27 peuples réunis. Dans le même lieu, sous les mêmes peintures, quarante-huit ans plus tôt, l’Empire allemand avait été proclamé – à la suite de notre défaite à Sedan. Il y revenait pour s’entendre déclarer à la fois coupable et légitime, intangible et criminel. À sa condamnation, il gagnait d’être reconnu. Müller et Bell, obscurs délégués d’une Allemagne vaincue, pensaient-ils à ce que la défaite laissait survivre d’essentiel ? Peut-être. Pour beaucoup des assistants et des juges, était-ce une jouissance de voir le redoutable Empire de Guillaume II humilié dans la personne d’un intellectuel socialiste et d’un avoué de province ? La voix brève de M. Clemenceau ajoutait à l’humiliation : « Il est bien entendu, Messieurs les délégués allemands, que tous les engagements que vous allez signer devront être tenus intégralement et loyalement. » Nous entendrons toujours ce verbe tranchant et les deux “ Ja ” indifférents et mous qui sortirent de la bouche de Müller et de Bell, conduits comme des automates par le chef du protocole. Faibles voix, débiles garanties ! Qu’est-ce que Müller et Bell pouvaient engager ?

Clemenceau se croyait le maître du monde, il parlait comme un empereur à ces deux pauvres Allemands vaincus qui répondaient “ ja, ja ”. Par derrière, il y avait Ludendorff et Hindenburg qui, déjà, préparaient, d’accord secret avec la Russie des bolcheviques, le réarmement.

Le traité de Versailles mettait en mouvement des forces qui échappaient déjà à la volonté de ses auteurs. Une paix trop douce pour ce qu’elle a de dur. Dès qu’elle avait été connue, nous en avions donné cette définition. On verra qu’elle reste juste et qu’elle a résisté à l’expérience. Le traité enlève tout à l’Allemagne, sauf le principal, sauf la puissance politique, génératrice de toutes les autres. Il croit supprimer les moyens de nuire que l’Allemagne possédait en 1914 ? Il lui accorde le premier de ces moyens, celui qui doit lui permettre de reconstituer les autres, l’État, un État central qui dispose des ressources et des forces de 60 millions d’êtres humains, et qui seront au service de leur passion. Le traité laisse ces ressources et ces forces aux mains d’un seul gouvernement, que Müller et Bell représentaient avant-hier, sur lequel Hugo Stinnes pesait hier, dont la figure et le nom prochains nous sont inconnus, mais qui est toujours l’héritier de l’État prussien.

Cet héritier inconnu, nous le connaissons maintenant, c’est Hitler.

Quant aux passions, passions nationales, passions humaines, instincts naturels et animaux du peuple allemand, le traité contient tout ce qu’il faut pour les surexciter. La garantie qu’ils sauront offrir, c’est le désarmement. Les auteurs de la paix ont raisonné ainsi : la possession d’une force militaire excessive a poussé l’Allemagne à la guerre et à la conquête. Une Allemagne qui n’aura plus le droit de conserver sous les drapeaux qu’une centaine de mille hommes, juste ce qui lui faudra pour maintenir l’ordre à l’intérieur, sera pacifique et inoffensive. « L’armée allemande, dit M. Lloyd George (l’Anglais), était la clé de voûte de la politique prussienne. Il fallait l’éparpiller, la dissoudre, la désarmer, la mettre dans l’impossibilité de se rassembler de nouveau, rendre impossible l’équipement d’une armée semblable. » [...]

UN AVEU DE TAILLE

Le 1er décembre 1919, Poincaré prononce un discours près de Sedan qui, pour la première fois, fait un peu de lumière sur ce que les politiciens ont toujours voulu cacher aux Français :

« On prétend que l’Allemagne n’a point été battue sur les champs de bataille. La vérité historique, c’est que le jour où les armées allemandes ont signé leur capitulation devant les troupes victorieuses du maréchal Foch, les armées allemandes étaient impuissantes à continuer la guerre et trois ou quatre jours de bataille de plus les auraient condamnées de capituler en rase campagne. C’est pour échapper à ce désastre que l’Allemagne a signé l’armistice. »

Charles Maurras, aussitôt, commente à la une de l’Action Française :

Trois ou quatre jours de bataille de plus et l’armée allemande capitulait en rase campagne ? Trois ou quatre jours de bataille de plus, et c’était le désastre définitif ? Quel tumulte de pensées éveille dans l’esprit de semblables renseignements dérivés d’une telle source !

Et maintenant quand de sinistres ombres se profilent distinctement sur l’avenir de l’armistice et de la paix, comment échapper aux problèmes de conscience politique dont tous les événements apportent la suggestion ? Est-ce que ces trois ou quatre jours de bataille de plus n’en auraient pas épargné trois cents, quatre cents et mille autres qui menacent de nous échoir ? Il y aura, il ne peut manquer d’y avoir, des casuistes militaires pour rechercher en quoi et pourquoi une armée acculée à un armistice tel que celui du 11 novembre n’a pas été tenue de mettre bas les armes et de se constituer prisonnière avec son matériel au complet comme dans les capitulations en rase campagne. Et les explications ou justifications du procédé suivi seront d’autant moins aisément reçues du bon sens ou du sens politique, que l’armée de mer allemande, alors enfermée dans ses ports, a dû subir et exécuter des conditions plus dures. Mais la question est secondaire, le point qui domine tout est celui du recul des alliés devant le surcroît de risques et de sacrifices imposés par les trois ou quatre jours de bataille de plus pour épargner des pertes qui auraient été forcément en très petit nombre. Nous avons couru et nous courons tête baissée à des sacrifices infiniment supérieurs. La fausse humanité l’aura ainsi emporté sur la vraie, il nous reste à endurer les conséquences.

Mais les méfaits de ce traité ne s’arrêtent pas là. D’autres traités en seront le corollaire, que nous étudierons dans une prochaine étude, concernant l’Autriche-Hongrie, la Pologne, la Russie et le Moyen-Orient.

D’après les conférences de l’abbé Georges de Nantes :

F 49 : Mauvais armistice, pire paix

F 50 : Le traité de Versailles ? Bon pour cent ans de guerre,

janvier et février 1995